César Andrade Faini

CIEGO

Un descamisado de aspecto indigente es el signum pictográfico de toda la composición: un hombre de calle, un ciego, tal como lo define el autor en el título.

César Andrade Faini —modernista ecuatoriano del siglo XX— codifica su expresionismo orgánico en esta pieza llena de un simbolismo cultual.

A lo largo de una calle encendida de rojo, el «ciego» se mueve en equilibrio corporal como si tanteara en el espacio para avanzar. Los brazos extendidos conforman el gesto sacro del «solve et coagula», que, en un plano anagógico, significa tomar del espacio la sustancia disuelta y materializarla en la tierra como un sólido: una acción demiúrgica con la que se conviene un acto de creación divina. Además, es una codificación alquímica de origen judeocristiano que tiene en la Qabalah su significación primordial en el Árbol de las Sefirot: de Kéter (la corona etérea) hacia Maljut (el reino solidificado).

El simbolismo de Andrade Faini se extiende al paisaje urbano retratado con un sentido animista. Las edificaciones cobran vida y loan al Ciego en su paso. Es destacable el sentido de etopeya que adquiere esta composición, pues parecería que los portones expresaran sentimientos a viva voz. Incluso la imagen de la iglesia se percibe como la de una criatura atormentada.

Nótense los faroles como plantas inclinándose hacia el ciego. Los focos se encienden como girasoles y son isotípicos con las manos del personaje. De ello el simbolismo fitomórfico de las manos-plantas como símbolos de expresión en las obras de Andrade.

En este entorno tenebrista resalta, paradójicamente, el concepto de visión absoluta. El Ciego todo lo ve con esos ojos abiertos y vivos amplificados por una especie de lentes especulares. No es un ciego que requiera ni de lazarillo ni de perro ni de bastón. Es un ser casi divino hipostasiado en la tierra.

Esta obra es una muestra del expresionismo simbólico de César Andrade Faini, un autor que merece una atención particular en la historia del arte ecuatoriano.

Ciego. César Andrade Faini. 1953.

Víctor Mideros

Una angélica entidad

Víctor Mideros alegoriza en esta obra tres tiempos simultáneos: pasado, futuro y presente, de izquierda a derecha, en un estilo de tipo continuado.

A la izquierda ocurre el hecho del pasado, la Crucifixión de Cristo en dos grupos contrapuestos de tensión: el de Cristo cargando la cruz con un séquito detrás que se acerca al calvero y el de un centurión que aguarda con las tres santidades: la Virgen María, la Magdalena y Juan el apóstol. Una representación silueteada en sepia enmarcada en ese primer tiempo.

En el centro de la obra se signa una proyección futura. Santa Mariana de Jesús se encamina hacia la eternidad (una prolepsis figurada). La santa va teñida de una sustancia cuya textura es la misma de la cruz que ella porta en el tiempo presente de la obra, el que se alegoriza a la derecha con la joven Mariana arrodillada, vistiendo el hábito terciario de la Compañía de Jesús, y sosteniendo la misma cruz de Cristo y en el mismo ángulo e inclinación que lo hace el Señor en el tiempo pasado (una analepsis conceptual).

En su mano izquierda aparece un clavo como índice metonímico de lo que será un estigma divino. Dos hermanas de la orden de las Marianitas la respaldan y son testigos de la aparición del ángel que describe el escenario metafísico signando con tres dedos los momentos simultáneos que ocurren en el espaciotiempo de la obra.

En la base del cuadro, Mideros sitúa una multitud como sustrato de los tres tiempos representados.

El simbolismo decimonónico es característico del autor en ese momento del siglo XX. No obstante, resulta principal el sentido ecléctico que impera en la atmósfera de la pintura resuelta con dos estilos de vanguardia evidentes: la diagramación vorticista de la irradiación circular del sol y el orfismo de las circunferencias traslapadas por las diagonales.

La resolución del tema sacro propone ese sentido diacrónico de confrontar distintos tiempos y espacialidades en una sola obra. Y así, Víctor Mideros configura un ambiente extático que invita a la contemplación.

Mariana fortificada por presencia angelical. Víctor Mideros. 1926.

Oswaldo Viteri

Luna, casa, hombre

Tres conjuntos figurativos ciertos. El de una luna llena, de circunferencia irregular, y limitada por un área de irradiación azulada que se aclara hacia los bordes de su región satelital. El de una casa ortogonal de entrada libre y dividida en cuerpo y techo. Y el de una tola o huaca mortuoria (lugar sagrado) con cadáveres humanos amortajados y dispuestos pareja sobre pareja: generaciones de muertos sobre muertos. Luna, casa y tola. Futuro, presente y pasado. Oswaldo Viteri lo concibió así y lo conformó así.

A esos tres conjuntos se les suma un cuarto componente, uno magnético y cosmogónico: el fondo nocturno que define la profundidad absorbente del espaciotiempo que contrasta con el futuro astral de la luna y que traspasa geométricamente en la casa y en la tola por medio de la fórmula pictográfica del espacio negativo.

De esta manera el espacio interviene en el pasado y en el presente y se define cíclico en el futuro del día a día por cada mes lunar: una característica común de las cosmogonías precolombinas de origen ecuatorial en donde todo es cíclico y nada es lineal. Por eso no hay límite de horizonte ni divisiones de suelo o de cielo.

En cuanto a lo estético, lo indoamericano resulta evidente respecto a los valores esquemáticos de representación abstractiva: un tipo de precolombinismo geométrico-modernista que reduce la figura a la bidimensionalidad del formato, pero que a su vez la modela con tantos detalles de pintura usados por el maestro Viteri tales como esas iluminaciones del azul lunar reflejadas en la casa y en la tola que dan volumen y profundidad al concepto de la materia terrena y espacial.

En esta obra del maestro Viteri la noche se metaforiza como vida representada en la muerte que descansa.

«El hombre, la casa y la luna». Oswaldo Viteri (1960).

Luigi Stornaiolo

Con el título Luigi Stornaiolo describe la escena en general. Un atado de gente ajena a un lugar va dejando nada a su paso en un estado de descontrol total. La selección contextual que nos propone el autor es absoluta. Los detalles pictóricos aparecen como elementos de significación de cada acción que conforma el momento psíquico de esta obra ficcionada en un claro de bosque donde ocurre la irrupción y el despelote.

En un sentido de lectura de izquierda a derecha se puede notar la presencia de tres grupos distintivos: 1) el de algunas figuras pasivas en el entorno: gente y animales de rostros distorsionados, 2) el de un quinteto protagonista en un éxtasis sexual gesticulado, y 3) el de un hombre a lo lejos que levanta el brazo como gesto de saludo hacia la pareja a caballo que pareciera retirarse. Tres planos secuenciados que aportan en la dinámica de enajenación infernal.

La cuidadosa anatomía de los rostros, pies y manos —idiolecto inconfundible del maestro Stornaiolo— brota de la acumulación pastosa de la materia pictórica y así lo abstractivo de la expresión desbordada remata en un naturalismo humano-animal evidente. En ese entorno, el propio bosque, alegorizado como un espíritu disruptivo, se corporeiza en un ser anómalo y zoofitomórfico de brazos peludos y un cuerpo del que le brotan hojas. Ese espíritu teratológico marca el clímax del delirio sexual mientras sodomiza a la mujer de turquesa.

Apretados de las manos lo humano y lo mitológico se conectan en esa pareja y de ese encuentro saca partido hedonista el sujeto frente a ellos que se masturba en un estado de arrobamiento total empuñando el falo en la diestra y una botella en la siniestra como metáfora de eyaculación explosiva, un auténtico coctel molotov.

Todo es de fuego en esta obra. Una hoguera abrasiva en la que el maestro ha sido un tanto pudoroso al cubrir con ropa a los personajes puesto que no se trata de una orgía explícita sino de un encuentro sexual velado, sugerente, con apenas unos detalles de anatomía «hardcore».

Eduardo Solá Franco

Estamos ante una interpretación pictórica que propone el envejecimiento de la imagen de un joven en sustitución de la propia imagen del retratado que jamás envejecerá.

En su novela, Oscar Wilde propuso un tipo de fórmula mágica de grimorio cifrada en un retrato y la plasmó en el argumento. Un tipo de fórmula de brujería victoriana preparada en un lienzo y creada por un espíritu luciferino y narcisista.

En esta pintura, Eduardo Solá Franco nos presenta una variación neoyorquina de esa fórmula e incluye en ella una prolepsis pictográfica muy ingeniosa: la presencia de un viejo desnudo y magullado detrás del joven dandi que pactó por una eterna juventud. Una anticipación al futuro coordenada en el presente de una misma persona joven y vieja a la vez.

El fondo informe del cuadro, lacerado por una infernal pátina del tiempo, va absorbiendo poco a poco las imágenes y se prevé que concluirá en la máxima ausencia del color: la oscuridad total. Nótese la presencia de formas pareidólicas en el respaldo de la silla: rostros demoníacos que se derriten de cabeza.

Pero además hay una correlación sígnica entre ese fondo y el diente de león en la mano izquierda del retratado: un punto límite entre lo que ahora es y en nada dejará de serlo: la metáfora de lo efímero del tiempo que en un soplido desintegra todo lo orgánico pues solo el anillo se salvará tal como se salvaron los anillos de Gray en la novela.

A todo esto, hay un detalle que parecería evidente pero que no lo es así para todos y que trasciende en esta pintura, y es que no hay un Basil Hallward (el autor del retrato en la novela) que haya pintado ese lienzo, sino el propio autor que se mira a sí mismo mientras se autorretrata: un Dorian Gray ecuatoriano. Así se dinamiza una metaficción testimonial.

Parecería que un envejecido Solá Franco dentro de la obra le estaría advirtiendo al propio Solá Franco pintor sobre el acto de pactar con el espíritu de la eterna juventud cuando al final está pactando con el alma corruptible de una monstruosa vejez que le es inseparable.

El retrato de Dorian Gray. Eduardo Solá Franco (1978).

Camilo Egas

Camilo Egas no retrató a nadie en particular en esta obra sino al propio «nadie» en la absolutez del concepto. A un nadie muerto del frío que aprieta las rodillas embolsado en una ropa unas cuantas tallas más por sobre su medida (las bastas varias vueltas hacia arriba connotan tal precariedad). Un sujeto antítesis del hombre modelo que lo tiene todo como ese que oculta el rostro en la lectura, de gabardina, sombrero, guantes, periódico, pelo e «identidad a salvo» y que tiene un orden civil: el de un ciudadano en su rutina diaria y que de espaldas a su opuesto espera el próximo vagón del metro pues tiene otro destino que no es ese mismo andén de siempre.

El otro, el nadie, no tiene nada a su medida: ni gabardina ni sombrero ni guantes ni periódico ni pelo. Pero lleva el diablo dentro y nos magnetiza con los ojos que engañan como si estuvieran cerrados o abiertos y así nos punza una mirada como si nos echara la culpa de algo.

Nosotros somos su némesis y él una cifra más: «el 14» que nos descubre su identidad junto a la basura donde reposan los restos de los otros.

La pregnancia figurativa en esta obra es total: esa cualidad visual tan simple de las formas y del frío color local enmohecido que capta la atención inmediata del observador y con ese número que parecería infinito en las columnas: 14 en la primera, 14 en la segunda y el eco de catorces como decimales en fuga.

Otra clave de esta composición se marca en la línea de horizonte por sobre el límite superior que nos conduce a la salida, «TO 14», en el borde mismo de las gradas. La mirada del pintor se sitúa en ese nivel de la que sería la calle emblemática y de la fuente de luz que todo lo oscurece, y desde allí se clava en picada en el subterráneo como si este fuera el círculo 14 de un infierno gélido.

Quizás haya sido 14 el día de aquel noviembre en que pintó Camilo Egas esta obra (no sería rara la conexión). Y quizás la calle 14 haya existido fuera de esta obra como referente inurbano. Pero lo que sí «persiste» simbólicamente como una marca icónica imborrable en el tiempo es esta obra pictórica como absoluta en la historia del modernismo ecuatoriano.

Calle 14. Camilo Egas, 1937.

Eduardo Kingman

El carbonero

La mirada del personaje se fija en un punto fuera de la obra. Un punto de resentimiento y odio evidentes. Un punto de significación que al espectador le toca decodificar más allá de la iconografía expuesta. Quizá en el tiempo histórico de 1936 se halle una respuesta.

Eduardo Kingman pinta un personaje mestizo con ciertos rasgos indudables como la nariz recta o la barba indexada en el rostro. Pero no representa en él a un hombre sino a una sociedad que reproduce ese tipo de hombres, una sociedad marginadora presente en la mirada de odio, en la rotura de la manga, en los parches del pantalón, en el carbón…

La jornada ha concluido, la luz se angula en el atardecer. El hombre ha cargado y apilado carbón. Un montón de quintales arrumados en la vereda junto a un gran depósito.

En el tiempo del cuadro, el hombre descansa sobre el objeto de su ruina, sobre su propia carga que lo designa civilmente como un estibador más. Ese mismo objeto que paradójicamente opera como un donante de descanso. Un tipo de Sísifo mestizo envuelto en la rutina inacabable de su piedra, de su saco de carbón. Por eso tanto odio quizás. Y más aún cuando el peso de la carga le brinda algo de alivio.

Kingman remarca índices semióticos en ciertos trazos equivalentes. El ceño fruncido y la mirada elevada se potencian con el manchón angular del pómulo y con la firmeza de los labios, pero a su vez se atenúan con la flacidez de la rotura de la manga y las ondas de la ropa.

Descanso y tensión contrastan en el estado pictórico del personaje, así como los brazos cual herramientas de trabajo en descanso apoyadas en las rodillas tal como se arrimaría una pala o un azadón a una pared. La hipérbole de las venas dilatadas del brazo izquierdo designa la naturaleza férrea de las manos. Pero hay algo más que deviene en punctum primordial de la obra, aunque oculto tras la cardinalidad del personaje: un cielo claro, celeste, iluminado por una temperatura apacible y que hace eco con la paleta cromática de la ropa se refleja en las paredes del gran depósito y así el mensaje del autor se balancea entre lo claro de la esperanza y lo oscuro del carbón.

El carbonero. Eduardo Kingman (1936)

Vicky Camacho

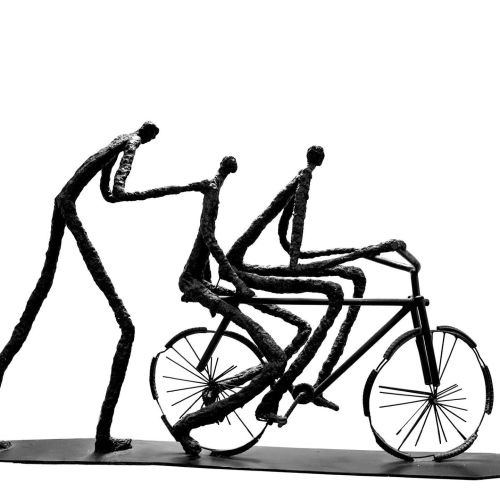

En una bicicleta para uno se disponen a ir dos, y con un tercero que da impulso al arranque. La bicicleta es lisa en su factura, como el camino de soporte en el que está; ambos de una geometría vectorial que contrasta con la orgánica de las figuras humanizadas. Hombres rugosos, como si la materia de la que están hechos fuera de piedras de cantera; de una densa materia como el lodo.

Vicky Camacho abstrae la longitud dinámica de los hombres y la despliega en una acción de empuje a la máquina radial, familiar, esforzada y tan humanizada como ellos.

Conocer a Vicky Camacho significa conocer a la gente de la ciudad de Quito, apretada en su día a día, pero con el entusiasmo diario de sortear adversidades. Vicky las sortea en persona y en obra. Sus volúmenes escultóricos, alargados como sombras, sobrevienen como la real proyección de la sombra cotidiana. Son el testimonio de lo distendido, pero también de lo caótico.

No será extraño encontrarse en Quito con seres Camacho que en grupo caminan por una cuerda floja, o que trepan por sitios escabrosos, o que son el elemento embutido en un bus o en un banco o en una larga fila pública. Vicky los dispone con una dosis de buen humor, y con muchas cargas de reflexión urbana y coloquial.

Bicicleta.

Vicky Camacho, 1996,

Ensamble en metal. 98.5 x 40 x 194 cm.

Fausto Imbacuán

Fausto Imbacuán es el ESTILITA que practica el performance contemporáneo quizá más largo en el mundo (casi 40 años de performance que supera al de 1981 - 82 de Tehching Hsieh), y lo hace cual si fuera un rito sobre una columna de más de 3800 metros de altura, en el centro histórico de Quito.

Sí, un estilita que expone una obra autocrítica en constante redención, como si cada día fuera un Domingo de Resurrección con el Cristo equinoccial que se signa como el más austero de nuestra contemporaneidad.

La obra de Imbacuán no es estrictamente la de sus cuadros y carteles, es la de su vida de estilita en pleno siglo XXI.

Fausto Imbacuán. Quito, 2021.

Escuela Quiteña

Señor de los azotes

Los pasos del Cristo en equinoccio, en los tiempos de la Colonia, marcan los estigmas de los nuevos devotos de su fe. Primero, por imposición; luego, por asimilación a las llagas de la opresión.

La columna de Jesús, la de la flagelación, deviene en la de los Andes, la del continuo azotamiento.

Paso a paso, dejando huellas indelebles, se construye el mestizaje religioso que se resume en la más alta devoción a la imagen divina, con su calvario nacional en constante proyección.

Notemos, en esta composición de estilo continuado, tres momentos anteriores a la Pasión de Jesucristo: la traición de Judas simbolizada en el olivo donde él se habría ahorcado, la negación de Pedro simbolizada en el gallo que canta «sobre Judas», y con Pedro de testigo siendo observado por Cristo desde la columna antes de la flagelación en el Pretorio de Jerusalén; y, en la base de la composición, Cristo de rodillas, herido, pero con el semblante ingenuo viendo a quien mire este retablo.

Señor de los azotes Anónimo, Escuela Quiteña Madera del Siglo XVII

Cultura Machalilla

La deformación craneal, dolicocéfala, característica de la cultura Machalilla, aún es un enigma conceptual en nuestro tiempo. En un nivel semiótico, este tipo de elongación planificada en algunos infantes define claramente una correspondencia icónica con alguna forma natural, como la de un grano de maíz. Nivel de correspondencia que podría ser un punto de partida para alcanzar el código de entendimiento de esta deformación planificada.

Cráneo humano con deformación planificada.

Cultura Machalilla.

1600 – 800 a.C.